Макроэкономический анализ: совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос Совокупный спрос в макроэкономике включает

В макроэкономике под совокупным спросом понимаются запланированные всеми макроэкономическими субъектами совокупные расходы на приобретение всех конечных товаров и услуг, созданных в национальной экономике.

В соответствии с распределением расходов между отдельными секторами экономики в составе совокупного спроса выделяют следующие основные элементы:

– потребительские расходы домохозяйств (С);

– инвестиционные расходы частного сектора (/);

– государственные закупки (б);

– чистый экспорт (NX).

В результате совокупный спрос в целом может быть представлен как сумма указанных расходов.

Большую часть совокупного спроса составляют расходы населения на товары и услуги потребительского назначения, т. е. элемент С, для краткости часто называемый потреблением. Доля этого показателя в национальном доходе страны достигает в России приблизительно 50 %, а в США – около 67 %.

Под инвестиционными расходами понимается спрос фирм и домохозяйств на инвестиционные товары. Фирмы покупают эти товары, чтобы увеличить запас реального капитала и восстановить изношенный капитал. Приобретение домов и квартир тоже является частью инвестиций. Общий объем инвестиций составляет около 15–20 % ВНП страны.

Третий элемент совокупного спроса – государственные закупки товаров и услуг. Он включает расходы правительственных органов всех уровней на оплату услуг(например, образование, здравоохранение), приобретение товаров и выплату заработной платы государственным чиновникам. Доля государственных закупок в общем объеме расходов на покупку товаров и услуг зависит от степени участия государства в перераспределении национального дохода страны, уровня ставок налогообложения и размеров дефицита государственного бюджета. В России ее величина составляет около 30 % национального дохода страны.

Чистый экспорт представляет собой разницу между экспортом (платежами иностранцев за создаваемые в стране товары и услуги) и импортом (расходами экономических субъектов данной страны на оплату товаров и услуг, произведенных за границей).

Существует еще три основных эффекта, способных повлиять на изменение величины совокупного спроса:

– эффект процентной ставки. При повышении уровня цен повышается спрос на деньги, а это при неизменном объеме денежной массы в обращении обусловливает рост процентной ставки, что в свою очередь снижает стимулы для инвестиционных и потребительских расходов. При высоких процентных ставках многие потребители теряют заинтересованность (или способность) в получении кредитов для покупки автомобилей, мебели, недвижимости и других товаров;

– эффект богатства состоит в том, что увеличение уровня цен снижает реальную стоимость многих финансовых активов, приносящих фиксированный доход (облигации, вклады). Почувствовав себя беднее из-за обесценения сбережений, потребители начинают экономить на покупках;

– эффект импортных закупок. Повышение общего уровня цен в одной стране будет способствовать импорту большего количества товаров в эту страну, и снизится величина экспорта. В результате произойдет сокращение чистого экспорта, и следовательно, общей величины совокупного спроса.

Необходимость общей модели. Последствия форсированной либерализации хозяйственной деятельности в России отразились на состоянии совокупного спроса и предложения: либерализация цен и снятие дефицита потребительских товаров (в том числе и за счет импорта) привели к перераспределению денежных средств населения в пользу текущего потребления за счет ранее накопленных сбережений.

Структурная перестройка экономики в процессе либерализации хозяйственной жизни, связанная, в частности, с изменением структуры спроса и относительных цен, определенным образом повлияла на состояние совокупного предложения. Например, вследствие несовпадения структуры факторов производства, занятых в разных отраслях, было невозможно их полное перераспределение в соответствии с новыми потребностями из угасающих отраслей в перспективные. В связи с этим далеко не весь производственный потенциал, задействованный в доперестроечный период, мог быть использован после либерализации экономики. В сторону сокращения объема потенциального выпуска (долгосрочного совокупного предложения) действовали и такие факторы, как разрыв ряда производственных связей и сокращение торговых отношений с бывшими союзными республиками и партнерами по СЭВ. Достаточно отчетливо проявилось в переходной экономике России явление «гистерезиса» - утраты части производственного потенциала, вследствие того, что падение производства оказалось достаточно устойчивым и долговременным. Модель AD - AS (с определенной степенью условности) может быть использована для интерпретации и анализа процессов, происходящих в переходной экономике России и других стран.

Длительное депрессивное состояние экономики привело к снижению реальных доходов основной массы населения, что послужило причиной последующего падения совокупного спроса. В этом же направлении подействовало и снижение инвестиционной активности в экономике, что сократило инвестиционную составляющую совокупного спроса. Графически это иллюстрируется сдвигом влево кривой AD, что еще более усиливает спад, по крайней мере, в краткосрочном периоде, хотя и несколько снижает уровень цен или замедляет инфляцию (если цены неэластичны в сторону понижения) [ 1 ].

Таким образом, модель AD - AS может быть использована как для иллюстрации, так и для оценки перспектив событий в переходных экономиках во всех случаях, когда совокупный спрос и предложение начинают работать в соответствии с закономерностями возникающего рыночного механизма.

Агрегирование - укрупнение экономических показателей посредством их объединения в единую группу. Агрегированные показатели представляют обобщенные, синтетические измерители, объединяющие в одном общем показателе многие частные. Так, например, показатель объема промышленного производства в стране представляет суммарную величину объемов производства всех промышленных предприятий. Агрегирование осуществляется посредством суммирования, группировки или других способов сведения частных показателей в обобщенные. Основой метода макроэкономики является агрегирование, под которым понимается объединение сходных экономических субъектов и объектов в максимально большие группы. Так, например, в ходе агрегирования всех потребителей объединяют в сектор домохозяйств. Агрегирование объектов экономических отношений приводит к тому, что все отдельные блага и средства производства превращаются в единое благо, выступающее и как предмет потребления, и как средство производства.

Агрегирование рынков производится с целью выявления закономерностей функционирования каждого из них, а именно: исследования особенностей формирования спроса и предложения и условий их равновесия на каждом из рынков; определения равновесной цены и равновесного объема на основе соотношения спроса и предложения; анализа последствий изменения равновесия на каждом из рынков.

Агрегирование рынков дает возможность выделить четыре макроэкономических рынка:

- 1) рынок товаров и услуг (реальный рынок);

- 2) финансовый рынок (рынок финансовых активов);

- 3) рынок экономических ресурсов;

- 4) валютный рынок.

Для получения агрегированного рынка товаров и услуг {goods market) мы должны абстрагироваться от всего разнообразия производимых экономикой товаров и выделить наиболее важные закономерности функционирования этого рынка, т.е. закономерности формирования спроса и предложения товаров и услуг. Соотношение спроса и предложения позволяет получить величину равновесного уровня цен (price level) на товары и услуги и равновесного объема их производства {output). Рынок товаров и услуг называют также реальным рынком {real market), поскольку там продаются и покупаются реальные активы (реальные ценности - real assets). Агрегирование помимо объединения субъектов и объектов в большие группы означает также суммирование их характеристик. Например, суммирование стоимости всех товаров, производимых в экономике, дает валовой продукт.

Преимуществом агрегирования является максимальное упрощение предмета, что позволяет обнаружить и проанализировать те его свойства, которые невозможно заметить при большом количестве элементов в анализируемой системе .

Основу макроэкономического равновесия составляет соответствие спроса и предложения в масштабе всей экономики, т.е. совокупного спроса и совокупного предложения.

Впервые проблемой макроэкономического равновесия занялся один из классиков экономической теории – швейцарский экономист Леон Вальрас (1834-1910).

Совокупный спрос представляет собой модель, показывающую различные объёмы товаров и услуг, т.е. реальный объём национального производства, который потребители (домашние хозяйства), предприятия (фирмы) и правительство (государство) готовы купить при любом возможном уровне цен.

В экономической теории под совокупным спросом (АD, aggregate demand ) понимаются запланированные всеми макроэкономическими субъектами совокупные расходы на приобретение всех конечных товаров и услуг, созданных в национальной экономике.

Другими словами, совокупный спрос (АD) это суммарные расходы макроэкономических субъектов на конечные товары и услуги, произведенные в экономике в течение определенного периода времени.

В соответствии с распределением расходов между отдельными секторами экономики, в составе совокупного спроса выделяют следующие основные элементы:

а) потребительские расходы домашних хозяйств (С);

б) инвестиционные расходы частного сектора (I);

в) государственные закупки (G);

г) чистый экспорт (X n).

Таким образом, совокупный спрос в целом может быть выражен как сумма указанных элементов расходов:

АD = С + I + G + X n .

Поэтому, в структуре совокупного спроса можно выделить:

а) спрос на потребительские товары и услуги;

б) спрос на инвестиционные товары;

в) спрос на товары и услуги со стороны государства;

г) спрос на экспорт данной страны со стороны иностранцев (или спрос на чистый экспорт).

Таким образом, спрос в макроэкономике выступает не как спрос отдельных покупателей или групп населения, а как совокупный платежеспособный спрос в масштабе всего национального хозяйства. Это спрос всех домашних хозяйств на потребительские товары и услуги, всех фирм на инвестиционные товары и услуги, всего государства на приобретаемые им товары и услуги, а также весь спрос из-за границы на товары, услуги и экономические факторы данной страны.

На совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы. Важнейшей детерминантой АD выступает цена.

Кривая совокупного спроса (АD) показывает количество товаров и услуг, которое будет куплено при каждом данном уровне цен. Эта зависимость графически представлена в виде кривой совокупного спроса (рис.1).

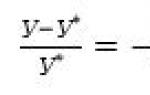

Изменение объёма совокупного спроса выражается в движении вдоль кривой АD. Согласно количественной теории денег: MV = PY. Отсюда Y d = MV/P, где Р – уровень цен в экономике; Y d – реальный объём дохода; М – количество денег в экономике; V – скорость обращения денег.

Рисунок 1 – Кривая совокупного спроса

Таким образом, в экономической теории теоретически обосновывается закон убывающей зависимости величины совокупного спроса от уровня цен. Базируется этот закон на характеристике трёх эффектов в экономике, вызываемых изменением общего уровня цен:

· эффект Кейнса (эффект процентной ставки) означает – Р , =>М/Р ↓, =>i , =>I ↓, =>AD ↓;

· эффект Пигу (эффект реальных кассовых остатков, или эффект богатства) означает – Р , =>М/Р ↓, =>С↓ =>AD ↓;

· эффект импортных покупок означает – Р , =>Е ↓, =>NE ↓, =>AD ↓.

Помимо вышеперечисленных ценовых факторов, на совокупный спрос оказывают влияние неценовые факторы , которые вызывают изменение характера AD и приводят к смещению кривой AD, т.е. все то, что влияет:

а) на потребительские расходы домохозяйств (благосостояние потребителей, их ожидания, изменения в подоходном налоге);

б) на инвестиционные расходы фирм (процентные ставки, субсидии, льготные кредиты инвесторам, налоги на бизнес);

в) на государственные расходы (государственная политика);

г) на чистый экспорт (колебания валютных курсов, условия на внешних рынках и т.д.).

Важно помнить еще два неценовых фактора совокупного спроса: предложение денег (М) и скорость обращения денег (V).

Совокупное предложение является моделью, которая показывает уровень наличного реального объёма производства при каждом возможном уровне цен.

Совокупным предложением (АS, aggregate supply) называется сумма всех произведенных в стране конечных товаров и услуг, которую фирмы готовы предложить на рынке в течение определенного периода при каждом возможном уровне цен. Другими словами, совокупное предложение – это реальный объём национального производства при различных значениях индекса цен на конечные товары и услуги. Это понятие часто используется как синоним ВВП.

Совокупный спрос может быть представлен как использованный национальный доход, а совокупное предложение – как произведённый национальный доход.

Кривая совокупного предложения АS показывает, какой объём совокупного выпуска может быть предложен на рынок производителями при разных значениях общего уровня цен в экономике.

На характер кривой АS влияют:

а) ценовые факторы;

б) неценовые факторы.

Ценовые факторы изменяют объём совокупного предложения (перемещение вдоль кривой АS). Неценовые факторы (изменения в технологии, ценах ресурсов, объёме применяемых ресурсов, налогообложении фирм, структуре рынка и т.д.) приводят к сдвигу кривой АS.

Форма кривой АS интерпретируется по-разному в классической и кейнсианской школах. Так, изменения величины совокупного предложения под влиянием одного и того же фактора могут быть неодинаковы, что обусловлено тем, какой период (краткосрочный, или долгосрочный) принимается во внимание.

Современные концепции объясняют отличие краткосрочной кривой AS от долгосрочной несовершенством рынка, т.е. негибкостью цен и несовершенством информации. И классическая, и кейнсианская концепции описывают воспроизводственные ситуации, которые вполне возможны в реальной действительности. Поэтому три формы кривой совокупного предложения принято объединять в одну линию, которая имеет три участка: горизонтальный (кейнсианский, I), промежуточный (восходящий, II), вертикальный (классический, III) - рис.4.

Макроэкономика, как известно, пользуется агрегированными показателями. В отличие от индивидуального спроса совокупный спрос представляет собой сумму всех расходов макроэкономических субъектов на приобретение конечных товаров и услуг, созданных в национальной экономике.

Как мы уже видели ранее, существует два встречных потока в модели народнохозяйственного кругооборота: материальный и денежный. Поэтому и в структуре совокупного спроса можно выделить натурально-вещественную и стоимостную формы совокупного спроса.

Натурально-вещественная форма совокупного спроса отражает общественную потребность всех макроэкономических субъектов в товарах и услугах. Поэтому в структуре совокупного спроса выделяют товары и услуги непроизводственного потребления, удовлетворяющие личные и иные непроизводственные потребности, а также совокупность всех инвестиционных товаров и производственных услуг.

С точки зрения стоимостной формы совокупный спрос отражает связь между объемом совокупного выпуска общественного продукта, который желают и могут приобрести все сектора экономики, и общим уровнем цен. Иными словами, – это спрос домохозяйств, фирм, государства, иностранного сектора на общий объем созданных в национальной экономике конечных товаров и услуг, который может быть предъявлен при каждом уровне цен.

Наибольшую часть совокупного спроса составляют расходы домохозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг, которые иначе называются потребительскими расходами, или просто реальным потреблением , и обозначаются как С .

Более динамичным компонентом совокупного спроса, изменения которого вызывают колебания деловой активности, являются инвестиционные расходы , т. е. спрос предпринимателей на инвестиционные блага для восстановления изношенного и увеличения реального капитала, а также спрос домохозяйств на жилищное строительство, обозначаемые как I .

Третьим элементом совокупного спроса является спрос со стороны государственного сектора – государственные закупки товаров и услуг . Необходимо помнить, что в их состав не включаются трансфертные платежи населению, а также субсидии и субвенции предпринимательскому сектору, поскольку данные расходы связаны с процессом перераспределения денежных средств, а не с затратами на создание валового выпуска продукции. Данный компонент обозначают, как известно, – G.

Еще одной составной частью совокупного спроса является спрос со стороны иностранного сектора, точнее – чистый экспорт – X n – разность между спросом иностранных агентов на отечественную продукцию и спросом отечественных экономических субъектов на иностранные товары и услуги, т.е. экспорт минус импорт.

Таким образом, совокупный спрос в целом может быть представлен как сумма вышеназванных элементов расходов, что является ничем иным как стоимостью валового национального продукта, рассчитанного методом расходов. Это означает, что совокупный спрос AD (от англ. aggregate demand) равен Y (GNP):

AD = Y (GNP) = С + I + G + X n .

Из определения совокупного спроса видно, что существует определенная зависимость между объемом произведенного валового выпуска благ и общим уровнем цен. Эта зависимость отражает действие закона совокупного спроса . Суть этого закона в том, что потребители (все сектора экономики) при прочих равных условиях приобретут тем больший объем национального продукта, чем ниже общий уровень цен, и наоборот. Т.е. между реальным объемом валового внутреннего продукта и уровнем цен существует обратная зависимость, которую можно отразить графически в виде кривой совокупного спроса AD (рис. 4.2).

Данная кривая совокупного спроса AD показывает количество конечных товаров и услуг, которое потребители готовы приобрести при каждом возможном уровне цен. Причем необходимо учесть, что данная модель совокупного спроса справедлива при условии неизменного количества денег и опирается на уравнение количественной теории денег – формулу Фишера:

M ∙ V = P ∙ Q

Исходя из данного уравнения: Q = AD= . Следовательно, AD находится в прямой зависимости от денежной массы и скорости обращения денег и в обратной зависимости от уровня цен. Если предложение денег (M · V ) неизменно, то объем национального производства (Q ) должен сокращаться по мере роста уровня цен (P ). Поэтому кривая совокупного спроса имеет вид ниспадающей кривой.

Отрицательный наклон кривой AD объясняется также действием трех эффектов:

1) эффект процентной ставки , т.е. цены за пользование деньгами. Дело в том, что рост уровня цен увеличивает спрос на деньги, так как для осуществления сделок их требуется все больше. Это, в свою очередь, приводит к повышению платы за использование заемных денег – процентной ставки. Поэтому домохозяйства откладывают покупки, а предприниматели сокращают инвестиции. В результате при более высокой цене совокупный спрос на товары и услуги уменьшается;

2) эффект богатства илиэффект кассовых остатков: рост цен снижает реальную покупательную способность накопленных финансовых средств с фиксированной стоимостью (облигации, депозиты в банках, срочные счета), что делает их владельцев относительно беднее и заставляет сокращать расходы;

3) эффект импортных закупок : рост цен внутри страны приводит к уменьшению величины экспорта и увеличению импорта, что влечет за собой снижение совокупного спроса.

Указанные выше факторы называются ценовыми и означают изменение величины совокупного спроса, т.е. движение вдоль неизменной кривой AD.

Однако кроме ценовых факторов на объем спроса на товары и услуги оказывают влияние и неценовые, действие которых, в конечном счете, приводит к изменению денежной массы и скорости обращения денег, что графически отражается в смещении кривой AD вправо, если совокупный спрос увеличивается, и влево, если он уменьшается (рис. 4.3). В основном это все факторы, воздействующие на составные элементы AD . К ним относятся:

1) изменения в потребительских расходах , которые в свою очередь зависят от:

Динамики благосостояния потребителей. Колебания стоимости имущества приводит к изменению решений о покупках товаров и услуг. Так, например, резкое увеличение курса ценных бумаг, которыми владеют домохозяйства, вызовет увеличение потребительских расходов, а, значит, приведет к росту совокупного спроса;

Динамики задолженности потребителей. Ведь чтобы погасить возросшие долги, необходимо уменьшить текущее потребление, а, следовательно, сократить AD ;

Динамики налогов на доходы потребителей, ведь чем выше ставка подоходного налога, тем меньше чистый доход, а значит потребительские расходы и AD в целом;

Ожиданий потребителей, особенно в условиях очень высокого уровня инфляции;

2) изменения в инвестиционных расходах , на которые оказывают влияние:

Динамика процентной ставки, не связанная с изменением цен (например, из-за изменения денежной массы). Рост процентной ставки приводит к подорожанию кредитов, а это при неизменном уровне цен и невозможности увеличить прибыль за счет роста цен неизбежно приведет к сокращению AD ;

Ожидаемые прибыли от инвестиций. Если получение прибыли проблематично, то инвестиционные расходы уменьшаются, сокращая и AD ;

Наличие избыточных производственных мощностей, что является фактором замедления вложения инвестиций;

Развитие технологий. Появление новых технологий заставляет предпринимателей увеличивать инвестиционные расходы;

Динамика налогов на доходы предпринимателей и осуществление налоговых льгот в отношении инвестиций. Увеличение ставки налогообложения уменьшает прибыль фирм, снижая стимулы к осуществлению инвестиций, введение налоговых льгот на инвестиции наоборот увеличивает AD ;

3) изменения в объемах государственных закупок также оказывают непосредственное воздействие на положение кривой совокупного спроса;

4) изменения чистого экспорта из-за:

Колебаний цен на рынках других стран,

Динамики национального дохода в зарубежных странах,

Колебаний валютных курсов;

5) изменения предложения денег. Увеличение денежной массы в стране в краткосрочном периоде приводит к снижению процентной ставки, улучшению условий кредитования, а, следовательно, к увеличению инвестирования и росту AD .

Таким образом, существует огромное количество факторов, влияющих на тот объем реального валового внутреннего продукта, который макроэкономические субъекты желают и могут приобрести при данном уровне цен.