Раздел II. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной системы

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Финансово-кредитная система - это совокупность относительно обособленных и одновременно взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, управляемых специальным финансовым аппаратом. Понятие "финансово-кредитная система" употребляется и в смысле совокупности финансово-кредитных учреждений страны.

Финансы как целостная экономическая категория, обладающая общими свойствами, имеют свою структуру, в которую входят несколько взаимосвязанных звеньев (институтов), для каждого из которых характерны свои особенности. Необходимость их выделения обусловлена многообразием потребностей общества, которые обслуживают финансы, охватывая своим воздействием всю экономику страны и социальную сферу. Совокупность входящих в состав финансов звеньев (институтов) в их взаимосвязи образует финансово-кредитную систему страны. Многозвенность системы способствует большей ее гибкости и эффективности.

От состояния финансово-кредитной системы государства существенным образом зависит степень защищенности и устойчивости национальной валюты, в том числе ее покупательная способность и курс по отношению к иностранным валютам, что имеет первостепенное значение для государственного суверенитета.

Важнейшим принципом организации и функционирования финансово-кредитной системы РФ является принцип государственного регулирования. Бесперебойное и эффективное функционирование государственных органов и учреждений, развитие суверенного государства на прямую зависят от процесса образования, распределения и использования централизованных и децентрализованных денежных средств, составляющих содержание финансовой деятельности государства. Для любого подлинно суверенного государства вопросы управления финансово-кредитной системой, разработка и проведение в жизнь единой денежно-кредитной политики, защита, обеспечение устойчивости национальной валюты и национальной банковской системы, вопросы финансовой деятельности имеют стратегическое значение и всегда актуальны, составляя часть содержания понятия «экономическая безопасность государства».

Регулирующее государственное воздействие на финансовые отношения в пределах своей компетенции оказывают: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума РФ, Правительство РФ, Центральный Банк Российской Федерации.

Актуальность темы определяется тем, что в развитии любой страны значительное место занимает финансово-кредитная система, которая во многом определяет развитие экономики, рост потенциальных возможностей и рост благосостояния населения.

Цель курсовой работы состоит в определении сущности финансово-кредитной системы РФ, а также в определении роли государства в регулировании финансовой деятельности.

Соответственно данная работа ставит перед собой следующие задачи:

Рассмотреть теоретические аспекты финансово-кредитной системы государства; кредитный финансы банковский страховой

Изучить финансово-кредитную систему в РФ;

Раскрыть структуру финансовой системы РФ. Дать общее представление о каждом звене системы.

Таким образом, рассмотрение выше поставленных задач позволит изучить финансово-кредитную систему РФ.

1. СТАНОВЛЕНИЕ ФИНА НСОВО - КРЕДИТНОЙСИСТЕМЫ РФ

1.1 Этапы становления финансово-кредитной систем ы России

Финансово-кредитная система РФ раньше других звеньев финансовой системы подверглась радикальной перестройке. Фундаментом новой финансово-кредитной системы стали преобразования в банковской сфере. В дореформенный период фактически существовала однобанковская система, в которой Госбанк СССР распределял в соответствии с планом через свои филиалы все финансовые ресурсы в стране. Кроме того, лишь один банк мобилизовывал сбережения населения - Сбербанк, являвшийся по сути отделением Госбанка.

Перестройка банковской сферы началась в 1987 г. Первый этап включал создание двух уровней банковской системы. Госбанк был преобразован в Центральный банк Советского Союза. Он стал ответственным за проведение денежно-кредитной политики, обеспечение стабильности национальной валюты, надзор за коммерческими банками и проведение межбанковских расчетов. Все остальные функции были возложены на второй уровень банковской системы, состоящий из пяти специализированных банков: сберегательного банка (Сбербанк СССР), банка для внешней торговли (Внешторгбанк СССР), банка для строительства и промышленности (Промстройбанк СССР), банка для обслуживания социальной сферы и малых предприятий (Жилсоцбанк СССР) сельскохозяйственного банка (Агропромбанк СССР).

В конце 1988 г. и в начале 1989 г. прошел второй этап. Он характеризовался быстрым ростом разветвленной сети отраслевых и региональных коммерческих банков, которые создавались как акционерные компании или кооперативы. Появление большого количества коммерческих банков означало ослабление монополизма в финансово-кредитной сфере и развитие конкуренции.

В 1991 г. три крупных специализированных банка - Промстройбанк, Агропромбанк и Жилсоцбанк - были перерегистрированы как самофинансируемые акционерные банки со своими центральными конторами и региональными отделениями. Сбербанк был утвержден в качестве коммерческого, но со своими специфическими функциями обслуживания вкладов населения.

В конце 1991 г. в связи с распадом СССР Центральный банк Российской Федерации взял на себя все полномочия Госбанка СССР. В январе 1992 г. был упразднен союзный Сбербанк, а его российское отделение преобразовано в Сбербанк России.

Бывшие специализированные банки стали крупнейшими коммерческими банками России. Появился ряд совместных банков с участием иностранного капитала. Они специализируются на международных операциях и различного вида финансовых услугах. Девяностые годы в России характеризуются также быстрым ростом небанковских финансовых посредников: пенсионных фондов, кредитных союзов, ссудо-сберегательных ассоциаций и т. п. Особое место среди небанковских финансовых структур занимают инвестиционные фонды. В России они появились прежде всего в виде ЧИФов (чековых инвестиционных фондов). Это было вызвано принятием законодательных актов о ваучерной приватизации. Множественные ограничения в деятельности фондов и экономическая ситуация в стране не позволили этим фондам проявить себя в полной мере в качестве надежного инвестора.

С 1993 г. в РФ начинает формироваться рынок ценных бумаг негосударственных эмитентов - частных и приватизируемых предприятий, инвестиционных и финансовых компаний, коммерческих банков. Постепенно ценные бумаги превращаются в важнейший инструмент аккумулирования денежных средств предприятий и населения, а также кредитования реального сектора экономики.

Получила новое направление система государственного кредита. Он стал важным и открытым источником покрытия бюджетного дефицита. Государство стало использовать его рыночные формы - различные формы краткосрочных и среднесрочных государственных займов при отказе от прямого кредитования расходов со стороны Центрального банка \8\.

В данное время, в соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2014 года количество коммерческих банков и не банковских организаций в России составляет - 923, из них только - 418 (45,3%) можно твердо отнести к крупным или соответствующим требованиям по величине уставного капитала.

Количество банков за последние 6 лет (с 2007 по 2014 годы) сократилось уже на 213 банков (1136 - 923) что составляет 18,8 %, и что самое печальное, что быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам \11\.

В 1990-е г. в России возрождается национальный страховой рынок. В условиях административно-командной системы действовала государственная монополия на страховое дело. Госстрах СССР через свои филиалы осуществлял страхование на всей территории страны. Законодательную базу правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела" это же время была создана Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор), которой были переданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996 г. Росстрахнадзор был преобразован в Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) является Федеральная служба страхового надзора. Наконец, Указом Президента РФ от 4 марта 2011 г. № 270 Федеральная служба страхового надзора была присоединена к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР). Этим же Указом были переданы ФСФР функции прежней службы (п. 2 Указа), которая теперь и осуществляет функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности.

Демонополизация страхового дела привела к созданию независимых частных страховых компаний, введению новых направлений и видов страхования, изменению в соотношении между обязательными и добровольными формами страхования. На страховом рынке по состоянию на конец 1995 г. имелось 2745 страховых организаций, к настоящему времени их число значительно сократилось. С середины 90-х гг. идет сокращение числа операторов на всех финансовых рынках России, и страхование в этом смысле не исключение. Одновременно происходит повышение капитализации оставшихся компаний.

Центральный банк РФ является органом государственного управления и осуществляет государственное руководство в области банковской деятельности. Счетная палата РФ является органом финансового контроля за своевременным исполнением всех статей федерального бюджета. Федеральное казначейство контролирует проведение бюджетной политики в целом. Федеральная налоговая служба входит в систему центральных органов государственного управления. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ регулирует и контролирует деятельность участников фондового рынка - эмитентов, инвесторов и негосударственных финансовых посредников (брокеров, дилеров, фондовых бирж и др.), а также осуществляет надзор за страховой деятельностью. Федеральная таможенная служба выполняет функцию взимания таможенных платежей - таможенных пошлин и таможенных сборов, которые наряду с внутренними налогами и доходами от управления государственным имуществом являются одними из основных источников пополнения государственной казны.

С начала 90-х г. XX в. претерпели радикальные изменения в своем кругообороте и финансовые ресурсы предприятий. Признание свободы предпринимательской деятельности, введение разнообразных форм хозяйствования, приватизация государственной собственности привели к необходимости создания принципиально нового финансового механизма на предприятии. Развитие акционерной формы собственности на предприятиях стало основой для формирования фондовых рынков \4\.

1.2 Сущность и структура финансово - кредитной системы

Финансово-кредитная политика рассматривается как определенная деятельность государственных органов, связанная с использованием финансовых отношений для выполнения своих функций государством.

Такая трактовка таит в себе ряд опасностей. Дело в том, что функции и задачи государства видоизменяются, трансформируются в соответствии с господствующими в обществе представлениями о роли государства в развитии народного хозяйства. Так, например, вопросы государственного вмешательства в экономику России, выравнивания социально-экономических условий жизнедеятельности населения и многие другие вопросы, определяющие функции и задачи государства, до сих пор остаются дискуссионными.

Использование финансово-кредитной системы только как средства (инструмента) выполнения функций государства неизбежно ведет к конфликту интересов государственных органов власти, органов местного самоуправления с другими субъектами финансовой системы, а именно с хозяйствующими субъектами и населением страны.

Финансово-кредитную политику рассматривают как часть экономической политики государства, представляющую собой «совокупность бюджетно-налоговых, иных финансовых инструментов и институтов государственной финансовой власти, обладающих в соответствии с законодательством полномочиями по формированию и использованию финансовых ресурсов государства, в соответствии со стратегическими и тактическими целями государственной экономической политики».

Главной целью государственной финансово-кредитной системы должно стать создание финансовых условий для социально-экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни населения \5\.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ И ФИНАНСОВ НАСЕЛЕНИЯ

2.1 Финансы предприятий

Финансы предприятий - это экономическая категория, особенность которой заключается в сфере ее действия и присущих ей функций. В общественном воспроизводстве финансы предприятий выражают распределительные отношения. Однако их действия не ограничиваются лишь в сферах распределения.

Выражая распределительные отношения финансы причастны ко всем стадиям процесса воспроизводства: оно эквивалентно доле распределения в каждой фазе, поскольку распределение имеет место и на производственной стадии, и на стадии обмена, и на стадии потребления.

Как в самом общественном воспроизводстве при определяющем значении производства все его звенья взаимосвязаны и взаимодействуют, так и финансы в совокупности элементов экономики и их взаимодействии составляют единство этой экономики.

Финансы предприятий являются важнейшей составной частью единой системы государства. Это предопределяется прежде всего тем, что они обслуживают сферу материального производства, в которой создаются совокупный общественный продукт, национальный доход и национальное богатство. По своей сущности финансы предприятий являются специфической частью финансовой системы. Они отличаются от государственных финансов, что обусловлено функционированием их в разных сферах общественного производства \8\.

Финансы предприятий связаны непосредственно с производством и отражают закономерности развития экономики; они являются категорией, входящей в состав экономического базиса.

Вместе с тем им присущи особенности, обусловленные их функционированием в сфере материального производства, где органически связаны все сферы воспроизводственного процесса: производство, распределение, обмен и потребление.

Финансы предприятий представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и использования совокупного общественного продукта, национального дохода, национального богатства и связанных с образованием, распределением и использованием валового дохода денежных накоплений и финансовых ресурсов. Эти отношения, определяющие сущность данной категории выражаются в денежной форме.

Но не все денежные отношения являются финансовыми, а лишь только их часть, составляющая содержание финансов предприятий. Так, не являются финансовыми денежные отношения, связанные с получением и погашением краткосрочных и долгосрочных кредитов банка, денежные отношения, возникающие при оплате кредиторской задолженности и др.

Таким образом, финансы предприятий выполняют 2 основные функции: распределительную и контрольную.

Распределительная (обеспечивающая) функция предполагает, что предприятие должно быть полностью обеспечено в оптимальном размере необходимыми денежными средствами при соблюдении принципа: все расходы должны быть покрыты собственными доходами.

Контрольная функция связана с применением различного рода стимулов и санкций, а также соответствующих показателей. В случае нарушения предприятием сроков уплаты платежей бюджету, банку, поставщикам, оно вынуждено платить штрафы, пени, неустойки, что ухудшает его финансовые показатели \10\.

Финансовые отношения предприятий включают в себя:

Финансовые отношения внутри предприятия, связанные с формированием и использованием целевых фондов внутрихозяйственного значения - уставного фонда, прибыли, фондов специального назначения (накопления, потребления);

Финансовые отношения между предприятиями по поводу активов и купли-продажи товарно-материальных ценностей, уплаты и получения штрафов, внесения средств в уставные фонды этих предприятий, участие в распределении прибыли;

Денежные отношения между предприятиями и государством, связанные с формированием бюджетных и внебюджетных фондов и использованием этих фондов;

Отношения между предприятиями и кредитно-банковской системой по поводу получения и возврата кредитов, уплаты процентов за предоставленные ссуды, внесение средств на депозитные счета банков и получения % по ним;

Отношения между предприятиями и добровольными объединениями или вышестоящими органами - по поводу образования и использования централизованных фондов и резервов;

Денежные отношения между предприятиями и их работниками при осуществлении оплаты по труду \7\.

Каждая из перечисленных групп имеет свои особенности и сферу применения. Однако все они носят двухсторонний характер и их материальной основой является движение денежных средств. Движение денежных средств сопровождается формированием уставного капитала предприятия, начинается и завершается круговорот средств, формирование и использование денежных фондов различного назначения.

Осуществление финансовой деятельности предприятия основано на реализации следующих принципов:

Принцип хозяйственной самостоятельности;

Принцип самофинансирования;

Принцип материальной ответственности;

Принцип заинтересованности в результатах деятельности;

Принцип обеспечения финансовых резервов \9\.

Таким образом, финансы предприятий (организаций) - это относительно самостоятельная сфера финансов, которая охватывает широкий круг денежных отношений, связанных с формированием и использованием капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств организаций, выраженных в виде различных денежных потоков, возникающих с внешними контрагентами и организациями.

Именно в сфере финансов формируется основная часть доходов, которые в последующем по различным каналам распределяются и перераспределяются в экономике и служат основным источником экономического роста и социального развития общества.

2.2 Общегосударственные финансы

Общегосударственные финансы - важнейшее средство перераспределения стоимости общественного продукта и части национального богатства \3\.

Общегосударственные финансы включают бюджетную систему (государственный бюджет), государственные внебюджетные целевые фонды, государственный кредит, государственный фонд страхования.

Государственный бюджет Российской Федерации -- основной финансовый план формирования и использования централизованного денежного фонда государства. Он обеспечивает выполнение функций государства, заключающихся в проведении государственной политики, главным образом посредством перераспределения доходов, полученных, в первую очередь, через систему налогообложения. Государственный бюджет РФ объединяет федеральный бюджет, территориальные бюджеты (бюджеты субъектов Федерации) и местные бюджеты.

В 2001 г. бюджетная система Российской Федерации претерпела существенные изменения. В соответствии с Законом РСФСР "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР" и рядом постановлений Правительства РФ государственная бюджетная система России была перестроена.

В настоящее время она состоит из бюджетов трех уровней:

Федерального бюджета;

Бюджетов субъектов Федерации (территориальных бюджетов);

Местных бюджетов (бюджетов муниципальных образований).

Федеральный бюджет на соответствующий год разрабатывается и утверждается в форме федерального закона; бюджеты субъектов Федерации (территориальные бюджеты) -- в форме законов субъектов Федерации; местные бюджеты -- в форме правовых актов представительных органов местного самоуправления либо в порядке, установленном уставом муниципальных образований (в большинстве случаев утверждаются в форме решения). Структура бюджетной системы РФ приближена к структуре бюджетных систем западных стран.

Следующим звеном общегосударственных финансов являются государственные внебюджетные целевые фонды. При переходе к рыночным условиям хозяйствования были образованы следующие государственные внебюджетные целевые фонды: пенсионный, социального страхования, занятости населения, обязательного медицинского страхования. Эти фонды являются федеральной собственностью, но действуют как самостоятельные финансово кредитные учреждения финансовой системы. Внебюджетные фонды имеют целевое назначение -- финансирование социальных услуг, предоставляемых населению.

Наряду с государственными внебюджетными фондами социального назначения создаются фонды экономического назначения, за счет которых обеспечиваются потребности государства в решении экономических задач. Организационно внебюджетные фонды отделены от бюджетов, имеют определенную самостоятельность.

Государственный кредит отражает кредитные отношения по поводу привлечения государством временно свободных денежных средств населения, предприятий и организаций для финансирования государственных расходов. Государственный кредит основан на добровольности платежей в казну государства. Это есть государственная деятельность по получению денег в кредит, т. е. взаймы, от граждан, юридических лиц и других государств. Государственный кредит привлекается через размещение государственных займов, денежно вещевых лотерей и других ценных бумаг. Госкредит -- это также внешние займы государства, когда государство берет кредит у зарубежных государств для покрытия дефицита бюджета.

Фонд страхования обеспечивает возмещение возможных убытков от стихийных бедствий и несчастных случаев, а также способствует проведению мероприятий по их предупреждению. С 2001 г. наряду с государственными страховыми организациями страхование в стране осуществляют многочисленные акционерные страховые организации. Значительная часть из них маломощные и ненадежные. Ведущую роль на страховом рынке России занимает достаточно надежная государственная страховая компания Росгосстрах.

Из выше сказанного можно отметить, что специфика общегосударственных финансов как подразделения финансовой системы в том, что они не связаны ни с созданием ВВП, ни с его потреблением, а являются чисто распределительным механизмом. С их помощью осуществляется связь между финансами производственной и непроизводственной сфер. Через общегосударственные финансы распределяется не менее 1/3 ВВП. Перераспределенная стоимость используется для формирования финансовых ресурсов государства, его предприятий и использования полученных средств на выполнение функции государства и государственных мероприятий \2\.

2.3 Финансы населения

Финансы населения (домашних хозяйств) - совокупность отношений по поводу создания и использования фондов денежных средств и финансовых активов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности членов домашнего хозяйства \4\.

В условиях стабильного развития экономики большая часть сбережений превращается в инвестиции. Нестабильность экономического положения в стране, кризисное состояние экономики, высокие темпы инфляции приводят к тому, что значительная часть сбережений не вовлекается в инвестиционный процесс, а используется на товарные запасы или расходуется на приобретение иностранной валюты. Другая часть сбережений направляется в сферы, где ожидается более высокая прибыль и более быстрое ее получение. Значительная часть инвестиций приобретает краткосрочный, спекулятивный характер.

Также данные факторы можно сгруппировать на внутренние и внешние. К внешним будут относиться факторы, не зависящие от воли и желаний населения: проводимая государством социальная политика; бюджетно-налоговая политика; уровень развития финансовых институтов и инструментов; инвестиционный климат.

К внутренним факторам можно отнести: потребительское поведение; сберегательное поведение; финансовая грамотность населения (чем выше финансовая грамотность, тем увереннее и охотнее население сберегает и вкладывает свои финансовые ресурсы в различные финансовые инструменты); ожидания населения (ожидания по поводу будущей экономической ситуации в стране могут так или иначе сказываться на размерах сбережений и на структуре и направлениях потребления).

Выявленные факторы представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Факторы, влияющие на величину финансового потенциала населения.

Факторы, оказывающие влияние на величину финансового потенциала населения является величиной абстрактной и формулы для математического подсчета не существует, то для оценки его динамики и прогнозирования изменений можно воспользоваться индикаторами. Данными индикаторами будут служить выявленные факторы и элементы структуры финансового потенциала населения, так как они наиболее точно описывают и характеризуют рассматриваемый показатель. Для анализа рассмотрим доходы населения (т.к. на их основе формируется финансовый потенциал), объем и состав денежных накоплений (т.к. нам важно знать, ни сколько денег население тратит на потребление, а сколько может инвестировать), а также индекс уверенности потребителей, характеризующий ожидания и настроения людей \9\.

Уровень доходов населения является важным индикатором, характеризующим финансовый потенциал населения. Несомненно, чем выше доходы населения, тем больше величина финансового потенциала. Структура денежных доходов населения по источникам поступления приведена (рис.1.2).

Рисунок 1.2 - Структура доходов населения по источникам поступлений в 2009-2011 г., %

Социальные выплаты составляют 13% и доходы от предпринимательской деятельности составляют примерно 11%. Больше всего приходится к оплате труда 66%, доходы от собственности 7% и прочие составляют 3%.

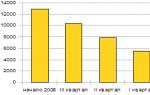

На протяжении последних лет доходы населения увеличиваются. Динамика среднедушевых доходов населения в 2001-2009 гг. представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Динамика среднедушевых доходов населения в 2001-2009 гг., руб.

На графике видно, что в период с 2001 по 2008 год доходы населения равномерно росли, прибавляя по 20-25% ежегодно. В 2008 году рост доходов приостановился и в 2009 составил всего 2 % по сравнению с предыдущим годом. Это, вероятно, было вызвано мировым финансовым кризисом. За период с 2001 по 2009 год доходы населения выросли более чем в 5 раз.

Объем и состав денежных накоплений также являются важными индикаторами финансового потенциала населения. Увеличение объема денежных накоплений свидетельствует об увеличении финансового потенциала населения. Структура денежных накоплений свидетельствует об уровне финансовой грамотности населения. Чем выше финансовая грамотность населения, тем меньше люди хранят сбережения в наличности. Наличные деньги относятся к неорганизованным формам сбережений. Организованными следует считать сбережения, используемые как источник инвестиций. Это, прежде всего сбережения во вкладах и ценных бумагах.

На рисунке 1.4 изображена структура денежных накоплений в 2010 году.

Рисунок 1.4 - Структура денежных накоплений населения в 2010 г., %

Как видно на рисунке 1.4 население России предпочитает хранить деньги во вкладах 58%, на втором месте выступает наличность 31,2% и только на третьем сбережения в ценных бумагах, объем которых составил 10,8% от всех сбережений, что намного ниже аналогичных показателей в Европе и США.

Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах в период с 2000 по 2007 год составил 885%, увеличившись со 141564 млн. руб. до 1 396 850 млн. руб. Этот прирост весьма значителен и объясняется оживлением экономики после экономического кризиса 1998 года. Однако 31,2% сбережений (рис. 1.4) до сих пор хранится в наличности, и, следовательно, сдерживает развитие финансовых институтов и инструментов. Это можно объяснить тем, что значительная часть граждан не доверяет финансовым структурам.

Если говорить об объеме накоплений населения, налицо положительная динамика (рис.1.5).

Рисунок 1.5 - Динамика изменения объема накоплений населения в 2009-2010 г., руб.

За последний год с января 2009 по январь 2010 объем накоплений увеличился на 16 процентов, что в абсолютных значениях составило 1320 рублей \12\.

Индекс уверенности потребителя - обобщающий показатель, отражающий совокупные потребительские ожидания и намерения населения. Индекс уверенности потребителя рассчитывается как средняя арифметическая значений процентного баланса по пяти вопросам: о произошедших и ожидаемых изменениях личного материального положения, о произошедших и ожидаемых изменениях экономической ситуации в России, о благоприятности условий для крупных покупок \5\.

Подводя итог, следует отметить, что с 2000 года финансовый потенциал населения вырос. Наблюдается положительная динамика доходов и сбережений населения. Индекс уверенности потребителей так же рос, но на фоне финансового кризиса, опустился. Многие граждане предпочитают хранить деньги в банках, мало доверяя другим финансовым институтам и структурам. Потребуется несколько лет, прежде чем индекс уверенности придет в докризисное состояние. В течении этого времени государство должно активно повышать финансовую грамотность населения и создавать все условия для безопасного и выгодного инвестирования граждан своих сбережений в экономику страны \12\.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ , СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

3.1 Кредитно-банковская система РФ

Современная кредитно-банковская система приближена к модели, функционирующей в большинстве промышленно-развитых стран, хотя в России ситуация осложнена несовершенством рынка ценных бумаг. Наименее развитое звено кредитной системы страны - специализированные небанковские институты.

Современная кредитная двухуровневая система практически сформирована:

1 уровень - Центральный банк Российской Федерации.

2 уровень - коммерческие банки и другие финансово - кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции.

Таким образом, финансово-кредитная система включает банк России, банки, филиалы и представительства иностранных банков, небанковские кредитные организации, союзы и ассоциации кредитных организаций, банковские группы и холдинги.

ЦБ РФ является главным банком государства. Он независим от распорядительных и исполнительных органов власти. ЦБ РФ - экономически самостоятельное учреждение. Он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. Основными целями деятельности ЦБ РФ являются защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе и его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; развитие и укрепление банковской системы, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов. ЦБ РФ разрабатывает и проводит единую государственную денежную политику, направленную на обеспечение устойчивости рубля; монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение, устанавливает правила осуществления расчетов, проведения банковских операций, надзор за их деятельностью; осуществляет валютный контроль и др. функции \8\.

В 2013 году ЦБ РФ увеличил долю резервных валютных активов, номинированных в евро, до 41,5% с 40,6%, в долларах США - снизил до 44,8% с 45,4%.

Доля активов, номинированных в британских фунтах стерлингов, за год снизилась до 9,3% с 9,4%, в канадских долларах - выросла до 3,3% с 2,5%. Доля активов в австралийских долларах за год не изменилась и составила 1,1%.

Объем резервных активов в японских иенах (в начале 2013 года - 1,1%) и швейцарских франках на конец 2013 года был незначительным.

За 2013 год резервные валютные активы Банка России сократились на $14,5 млрд, в основном в результате продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Географическое распределение резервных активов валютных активов на 1 января 2014 года было следующим: на Францию приходилось 31,4% активов (годом ранее - 29,4%), США - 30,9% (за год доля снизилась с 34,8%), Германию - 19,2% (доля выросла с 18,6%), Великобританию - 9,4% (9,1% годом ранее), на остальные страны - 9,1% (доля увеличилась с 8,1%).

Активы Банка России в золоте за 2013 год увеличились на 80,0 тонны - до 1091,1 тонны, в том числе объем монетарного золота увеличился на 79,8 тонны - до 1012,6 тонны \12\.

Второй уровень банковской системы представлен прежде всего широкой сетью коммерческих банков. Обеспечивающих кредитно-расчетное обслуживание субъектов хозяйственно жизни. Наряду с коммерческими банками функционируют так же специальные банки. К ним относятся ипотечные банки, кредитующие под залог недвижимости; земельные банки, занимающиеся кредитованием под залог земельных участков, инвестиционные, осуществляющие операции по выпуску и размещению ценных корпоративных бумаг. Система специальных банков в силу несовершенства и отсутствия необходимой законодательной базы только начинает складываться.

Особое место в кредитной системе занимает Внешэкономбанк, преобразованный в банк по обслуживанию внешнего долга Российской Федерации, а так же Банк реконструкции и развития созданный государством для финансирования правительственных целевых программ общегосударственного и регионального характера с использованием бюджетных ресурсов на выдачу льготных кредитов.

В кредитной системе в институциональном плане можно выделить холдинги, группы и иные объединения банков.

Холдинги создаются путем получения основной кредитной организацией. В силу преобладающего участия в уставном капитале одной или нескольких кредитных организаций либо в соответствии с заключенном договором возможности предприятия определять принимаемое ими решение.

Группа кредитных организаций образуется для совместного осуществления банковских операций на основе заключения соответствующего договора.

Помимо банковских учреждений во второй уровень кредитной системы входят так же специальные финансово-кредитные институты. В их деятельности модно выделить, как правило одну или две банковские операции, на совершение которых требуется получение лицензии ЦБ РФ. Они имеют обычно специфическую клиентуру \8\.

Активно развивается так же коммерческое и внутрифирменное кредитование. Устанавливаются тесные связи между различными звеньями кредитной системы и рынком ценных бумаг.

Таким образом, в РФ постепенно формируется кредитная система, которая строится на тех же принципах, что и в странах с развитой рыночной экономикой.

В настоящее время наиболее заметным явлением в кредитной системе можно считать концентрацию и централизацию банковского капитала. Выделяются крупные банки, сосредотачивающие у себя значительную долю ресурсов, операций и персонала банковской системы. Они постепенно занимают господствующее положение на рынке ссудных капиталов. Их размеры возрастают за счет расширения обслуживания крупной клиентуры, привлечения новых вкладчиков, получения высокой прибыли.

Концентрация банковского капитала сильна в отдельных регионах, когда несколько банков сосредотачивают у себя подавляющую часть операций в определенном городе (особенно в крупных финансовых центрах России).

Проблемы подобного рода возможны у значительной части уцелевших банков - они, прежде всего, связано с дефицитом сфер прибыльного размещения банковских ресурсов. Накануне кризиса вложения банков в рублевые федеральные долговые обязательства составляли в среднем 7,5% активов и обеспечивали без малого 15% их доходов. В настоящее время рублевые институты такого уровня фактически отсутствуют. Единственным исключением являются депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ, однако они не превышают 3% суммарных банковских активов.

Итак, стратегии развития банковского сектора РФ в будущем, является приведение системы банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными стандартами, установленными в том числе документами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН). Существенную роль в достижении указанной цели играет приведение законодательных условий банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными подходами \6\.

3.2 Страховые фонды

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым эле-ментом социально-экономической системы общества.

Страхование является самостоятельным звеном финансовой системы Российской Федерации. Оно выступает в двух обособлен-ных формах: в форме социального страхования и собственно стра-хования, связанного с непредвиденными чрезвычайными собы-тиями.

Социальное страхование в современных условиях развития ры-ночной экономики и функционирования предприятий, основан-ных на различных формах собственности, как самостоятельная форма страхования подразделяется, в свою очередь, на два вида: государственное социальное страхование и негосударственное со-циальное страхование. В соответствии со ст. 39 Конституции РФ первый из названных видов социального страхования гражданам России гарантируется, второй - поощряется.

Вторая форма страхования - собственно страхование, связан-ное с непредвиденными чрезвычайными событиями.

Страхование предоставляет гарантии восстановления нарушен-ных имущественных интересов в случае непредвиденных природ-ных, техногенных и иных явлений, оказывает позитивное влия-ние на укрепление финансов государства. Оно не только освобож-дает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников долгосрочных инвестиций.

Это определяет стратегическую позицию страхования в странах с развитой рыночной экономикой.

Для современной России ускоренное развитие страхования как механизма защиты имущественных интересов лиц становится осо-бенно значимым. Так, в результате широкомасштабной привати-зации значительная часть основных фондов перешла в собствен-ность физических лиц и негосударственных структур. Это настоятельно требует создания системы финансовых гарантий, обеспечи-вающей возмещение ущерба в случае стихийных бедствий, ава-рий, пожаров и других непредвиденных событий, которые могут негативно повлиять на формирующиеся производственные связи, породить сбои в отраслях экономики.

Характерными чертами страхования являются:

1. Не постоянный, а вероятностный характер отношений;

2. Возвратность средств;

3.Строго очерченный (замкнутый) характер перераспредели-тельных отношений.

Страховой деятельностью в Российской Федерации могут зани-маться как государственные, так и негосударственные организа-ции и компании. Деятельность страховых компаний носит пред-принимательский характер.

Содержание взаимоотношений государства и страховых ком-паний после перехода России к рыночным отношениям карди-нально изменилось. Государственное управление заменено на го-сударственное регулирование и контроль (надзор). Системы орга-нов государственного страхования как самостоятельной системы органов государственного управления на современном этапе не существует.

Основным органом, уполномоченным государством осущест-влять надзор за страховой деятельностью, является Министерство финансов РФ \3\.

Сложный характер взаимоотношений при страховании, учас-тие в этих отношениях государственных органов предопределили изменения в этой области, регулируемой несколькими отраслями права, в частности гражданским и финансовым правом. Граждан-ское право регулирует договорные отношения в этой области (гл. 48 ГК РФ), финансовое право - отношения, основанные на государственно-властных велениях. Нормы финансового права оп-ределяют систему и организацию страхования, его виды, порядок обязательного страхования, лицензирование страховой деятель-ности, обеспечение финансовой устойчивости организаций-стра-ховщиков, а также осуществление государственного надзора за страховой деятельностью \1\.

Государственный надзор, возложенный на федеральные органы исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, осуществляется в целях соблюдения требований законодательства РФ о страховании, эффективного развития страховых услуг, защи-ты прав и интересов страхователей, страховщиков, иных заинте-ресованных лиц и государства.

Отношения в области страхования, регулируемые нормами фи-нансового права, в зависимости от участвующих в них субъектов можно классифицировать на следующие виды:

Отношения между государством в лице Правительства РФ и федеральными органами, исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью (Департаментом Минфина России) по по-воду утверждения основных положений их деятельности в целях осуществления государственного надзора за страховой деятельнос-тью в Российской Федерации (п. 2 ст. 30 Закона РФ «Об организа-ции страхового дела в Российской Федерации»);

Отношения между федеральными исполнительными органа-ми власти по надзору за страховой деятельностью и организация-ми-страховщиками по поводу выдачи лицензий, установления правил формирования и размещения страховых резервов, показа-телей и форм отчетности страховых организаций, а также по пово-ду выполнения предписаний Департамента страхового надзора об устранении нарушений Закона РФ «Об Организации страхового дела в Российской Федерации», в связи с приостановлением или ограничением действия, а также отзывом лицензий страховщиков и т.д. (п. 3, 4 ст. 30 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; п. 31 п. 7 Положения о Министерстве финансов РФ от 6 марта 1998 г.);

Отношения между государством в лице федерального антимо-нопольного органа (Министерства РФ по антимонопольной поли-тике и поддержке предпринимательства) и организациями-стра-ховщиками по поводу предупреждения, ограничения и пресече-ния монополистической деятельности и недобросовестной конку-ренции на страховом рынке (ст. 31 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);

Отношения по обязательному государственному страхова-нию, где государство как обязательный субъект всех финансовых правоотношений выступает в качестве страховщика имуществен-ных и личных интересов отдельных категорий граждан и выраба-тывает меры по обеспечению имущественных интересов страхова-телей.

Отношения между Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Министерством РФ по налогам и сборам со страховщиками по осуществлению контрольных функций за страховой деятель-ностью.

Поскольку в условиях рыночных отношений государство и предприятия становятся равноправными хозяйствующими субъ-ектами, каждый из которых отвечает только по своим долгам, осо-бенно остро ощущается необходимость использования страхова-ния.

Таким образом, сами рыночные условия хозяйствования объ-ективно предопределяют необходимость защиты имущественных и личных интересов юридических и физических лиц путем созда-ния страховых фондов \10\.

3.3 Финансовый рынок

Финансовый рынок -- это совокупность национальных и международных рынков, обеспечивающих направление, аккумуляцию и перераспределение денежных капиталов между субъектами рынка посредством финансовых учреждений с целью достижения нормального соотношения между предложением и спросом на капитал.

Денежный сектор, в состав которого входят финансовый и кредитный, представляет собой специфический рынок с его оборотами и доходами. Финансовый рынок оказывает обществу финансовые услуги, снабжая его в нужный момент и в нужном месте деньгами. Другими словами, специфическим товаром на финансовом рынке выступают деньги. В качестве товара деньги обращаются в таких секторах мирового финансового рынка, как кредитный, рынок ценных бумаг, валютный, страховой и т. д.

Рис. 1. Структура финансового рынка:

§ Кредитный рынок

§ Валютный рынок

§ Рынок ценных бумаг (фондовый рынок)

§ Страховой рынок

§ Рынок инвестиций

На финансовом рынке объектом купли-продажи выступают финансовые ресурсы. Однако имеется принципиальное различие сделок в различных секторах финансового рынка. Если на кредитном рынке деньги продаются как таковые, т. е. они сами являются объектом сделок, то на фондовом рынке, например, продаются права на получение денежных доходов, уже созданных или будущих \5\.

Суть финансового рынка заключается не просто в перераспределении финансовых ресурсов, но прежде всего в определении направлений этого перераспределения. Именно на финансовом рынке определяются наиболее эффективные сферы приложения денежных ресурсов.

Структура такого финансового рынка может быть представлена следующим образом:

Рис. 2. Рынок ценных бумаг

§ Рынок денег -- рынок краткосрочных финансовых инструментов (долговых обязательств) со сроком обращения до 1 года.

§ Рынок капиталов -- рынок среднесрочных (от 1 до 3-5 лет) и долгосрочных активов -- акций, облигаций (со сроком погашения более года) и ссуд (со сроком погашения более года).

§ Кредитный рынок -- рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ссуд. На практике между ними нет четкой границы.

Функционирование финансового рынка тесно связано с определением процентных ставок, т. е. цены товара «деньги», проданного в форме кредита. Формирование системы процентных ставок -- одна из важнейших функций финансового рынка, она оказывает влияние на уровень эффективности всей экономики.

Функции финансового рынка:

§ перераспределение и перелив капитала;

§ экономия издержек обращения;

§ ускорение концентрации и централизации капитала;

§ межвременная торговля, снижающая издержки экономических циклов;

§ содействие процессу непрерывного воспроизводства.

Финансовый рынок обслуживается финансовыми посредниками, т. е. организациями, принимающими за определенный процент деньги на хранение или собирающие их по другим поводам, предоставляющими их взаймы за более высокий процент тем физическим и юридическим лицам, которые нуждаются в инвестиционных ресурсах, а также оплачивающими страховые полисы и пенсии.

В число финансовых посредников входят прежде всего банки и кредитно-банковские организации (кредитные союзы, кооперативы, сберегательные ассоциации, общества взаимного кредитования и т. п.). Помимо банковских и кредитных организаций в число финансовых посредников входят страховые организации, пенсионные фонды, инвестиционные компании и др. Принципиальное отличие этих организаций от банков состоит в том, что они не принимают вкладов (депозитов) и не влияют на количество денег в обращении.

Финансовые инструменты -- это документально оформленные в соответствии с действующим законодательством денежные обязательства экономических субъектов. Финансовые инструменты бывают именные и на предъявителя.

В настоящее время в развитых рыночных экономиках четко выражена тенденция к слиянию различных финансовых посредников, а также к диверсификации их операций. Развитие финансового посредничества способствовало возникновению своеобразного экономического явления -- финансовых инструментов, к которым относятся: векселя, чеки, долговые расписки, акции, облигации и др, дающие право на получение денежного дохода и прочее \9\.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансово-кредитная система Российской Федерации - это совокупность основных финансовых институтов страны, которые обслуживают ее экономику, способствуя мобилизации денежных средств в государственные и негосударственные фонды, либо сами выполняют функции фондов денежных средств.

В финансово-кредитной системе любого государства составляющие ее институты играют не одинаковую роль с политической и экономической точек зрения. Есть институты базовые, без которых кредитно-финансовая система государства работать не может. К таким институтам относятся: денежная система, налоговая система, бюджетная система, банковская система.

От состояния финансово-кредитной системы государства существенным образом зависит степень защищенности и устойчивости экономики, что имеет первостепенное значение для государственного суверенитета.

Анализ финансово-кредитной системы РФ позволил выделить следующие основные звенья финансовых отношений: общегосударственные финансы, кредитно-банковскую систему, финансы предприятий, финансы населения, финансов рынка и фондов страхования.

1. В свою очередь общегосударственные финансы подразделяются на: государственный бюджет, бюджеты субъектов РФ, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС); Государственный фонд занятости населения РФ.

Центральное место в финансовой системе любого государства занимает государственный бюджет - имеющий силу закона финансовый план государства (роспись доходов и расходов) на текущий (финансовый) год. Бюджетные средства предназначены для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет дает государственной власти возможность содержания государственного аппарата, армии, выполнения социальных мероприятий, реализации приоритетных экономических задач, т.е. выполнения государством присущих ему функций.

2. Различают два понятия кредитной системы: совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования; совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих свободные денежные средства и предоставляющих их в ссуду. В данной работе мы очень подробно раскрыли сущность, формы и методы кредитования, а также институциональную форму кредитной систему.

Совокупность кредитных отношений представлена кредитом: государственным, международным, потребительским, коммерческим, банковским.

Совокупность кредитных организаций состоит из: Центральный банк РФ (Банк России); коммерческие банки; союзы и ассоциации банков; иные кредитные учреждения.

3. Финансы организаций и предприятий как часть финансовой системы охватывают процессы создания, распределения и использования ВВП в стоимостном выражении.

4. Финансы населения являются структурным элементом частных (децентрализованных) финансов, в состав которых входят:

Финансы домашнего хозяйства, включающие финансы семьи (если это расширенное домашнее хозяйство, в состав которого входят несколько семей);

Финансы семьи, если в составе домашнего хозяйства представлена одна семья;

Личные финансы каждого из членов семьи.

5. Финансовый рынок - это особый рынок, на котором продаются и покупаются особый товар деньги, предоставляемые в пользование на время в форме займов или навсегда. Различают: рынок ценных бумаг, кредитный рынок и валютный рынок. Функции финансового рынка: Мобилизация временно свободных денежных средств через продажу ценных бумаг; Финансирование воспроизводственного процесса; Распределительная функция - способствует переливу капитала между отраслями, компаниями.

6. Страхование является самостоятельным звеном финансово-кредитной системы Российской Федерации. Несмотря на то, что страхование в России набирает обороты, в данный момент в России страхование еще не достаточно развито.

...Подобные документы

Сущность финансово-кредитной системы и ее звеньев. Бюджетное звено финансово-кредитной системы. Государственные внебюджетные фонды РФ. Государственный кредит. Банковское и страховое звено. Финансы предприятий различных форм собственности.

курсовая работа , добавлен 05.12.2003

Сущность рисков кредитной организации, классификация и этапы управления ими. Анализ системы управления рисками кредитной организации в ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития". Пути их снижения. Оценка его финансово-экономического состояния.

дипломная работа , добавлен 04.09.2014

Роль финансовой системы в обеспечении экономической и национальной безопасности. Угрозы безопасности институтам финансово-кредитной системы. Безопасность системы государственных финансов. Система органов, контролирующих финансовую безопасность России.

курсовая работа , добавлен 17.12.2014

Понятие и структура финансовой системы РФ. Структура государственных и муниципальных финансов. Характеристика звеньев финансовой системы. Государственный бюджет, внебюджетные фонды, кредит. Фонд страхования. Фондовый рынок. Финансово-кредитная система.

реферат , добавлен 26.12.2008

Сущность и функции финансов; политика, управление, планирование и прогнозирование в данной сфере. Рассмотрение особенностей валютного и страхового ринка. Описание кредитной и банковской системы России. Международные финансово-кредитные институты.

курс лекций , добавлен 22.09.2015

Понятие финансов предприятий отраслей народного хозяйства. Содержание финансово-кредитных отношений. Функции финансов предприятий и принципы их организации. Взаимоотношения предприятий с коммерческими банками. Задачи финансовых служб предприятий.

реферат , добавлен 15.06.2010

Понятие, значение и сущность денежно-кредитной системы. Механизм функционирования денежно-кредитной системы. Основные направления современного государственного регулирования денежно-кредитной системы РФ. Основные сферы деятельности центральных банков.

курсовая работа , добавлен 23.03.2016

Финансы как элемент финансово-кредитной системы. Государственная финансовая система и её звенья. Сущность государственного бюджета и его функции. Специфика бюджетной классификации. Бюджетный дефицит как причина роста государственного долга страны.

курсовая работа , добавлен 24.03.2012

Экономическая сущность финансов предприятия. Система основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и методы проведения анализа. Анализ эффективности системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия ПРЗ ОАО "КАМАЗ".

дипломная работа , добавлен 25.08.2014

Сущность денежно-кредитной системы. Формирование денежно-кредитной системы и ее звеньев. Основы регулирования современного состояния денежно-кредитной политики Республики Казахстан. Направления развития и проблемы развития денежно-кредитной системы.

XXI век станет эпохой совершенных технологий, основывающихся на высочайшей экономической системе, которая в свою очередь строится на финансовой основе. Роль банков постоянно возрастает, потому что постоянно существует необходимость в поддержании финансовой стабильности, обеспечении бесперебойности расчетов между различными хозяйствующими субъектами и направлении инвестиций на развитие, прежде всего реального (производственного) сектора экономики. В настоящее время выполнение данной роли затрудняется тем, что сама банковская система претерпевает значительные структурные преобразования.

Банковская система - это включенная в экономическую систему страны единая и целостная (взаимосвязанная, взаимодействующая) совокупность кредитных организаций, каждая из которых выполняет свою особую функцию (функции), проводит свой перечень денежных операций/сделок, в результате весь объем потребностей общества в банковских продуктах (услугах) удовлетворяется в полной мере и максимально возможной степенью эффективности. В структурной плане это следует понимать так, что в банковскую систему следует включать все ее экономические организации, которые выполняют все либо отдельные банковские операции/сделки, т.е. банки (центральный и коммерческие) и небанковские кредитные организации, а в качестве ее элемента инфра-структурного характера - вспомогательные организации. При этом под вспомогательными понимаются специализированные организации, которые сами банковских операций не проводят, но обеспечивают деятельность банков и иных кредитных организаций: фирмы по аудиту банков, организации, определяющие рейтинги банков, обеспечивающие их специаль-ным оборудованием и материалами, информацией, специалистами и т.д.

К числу небанковских кредитных организаций относятся:

фондовые и валютные биржи;

страховые и финансовые компании;

инвестиционные, пенсионные и благотворительные фонды;

брокерские, дилерские лизинговые и факторинговые фирмы;

кредитные союзы, общества и товарищества, кассы взаимопомощи;

ломбарды.

Сказанное можно представить следующим образом (рис. 1):

Рис.1.

В настоящее время, по состоянию на 1 марта 2007 г., общее число действующих кредитных организаций в России - 1183.

1138 из них являются банками и 45 - небанковскими кредитными организациями.

Генеральные лицензии на 1 марта 2007 года имели 287 кредитных орга-низации, лицензии на привлечение вкладов населения - 922 кредитные орга-низации, лицензии на операции в иностранной валюте - 799 кредитных орга-низаций. Лицензии на проведение операций с драгоценными металлами имели 189 кредитных организаций, а ещё четыре имели аналогичные разрешения.

925 банков по состоянию на 1 марта 2007 г. были включены в реестр участников системы обязательного страхования вкладов.

Число действующих кредитных организаций в России со 100% иностранным участием в январе - феврале 2007 г. составляло 52, а с более чем 50% иностранной долей - увеличилось с 13 до 17. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в январе-феврале 2007 г. возросло со 153 до 157.

Российская банковская система неоднородна, в ней существуют различные модели поведения банков. И зависят эти модели поведения от клиентской базы и структуры собственного баланса.

Достижения электронной техники и технологии предложили принципиально новый вид услуг - систему автоматизированного управления наличностью денежной массы. Эта система дает оперативную информацию о состоянии банковских счетов, позволяет регулировать и прогнозировать движение денежных средств, снижать трудоемкость работы с наличными деньгами, переходить на безбумажную технологию.

Сегодня банковская система России переживает достаточно непростое время. Идёт процесс слияния и поглощения банков, конкуренция на рынке высока как никогда. Количество клиентов и продуктов растёт. Время реакции на изменение рыночной ситуации сокращается. Банки выходят на новые рынки, занимают новые ниши и предлагают новые продукты, либо же они становятся узкоспециализированными финансовыми институтами, предлагая максимальный спектр услуг в выбранном сегменте бизнеса или клиентской базы.

Основное назначение банка - посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям.

Центр тяжести информационного обеспечения современной АБС приходится на полноту отражения специфики предметной области банковского бизнеса. Степень развития этой специфики нагляднее всего проявляется в словаре информационной модели. Если пользовательский интерфейс в системе (меню, экранные формы, отчеты и т.д.) охватывает предметную область наиболее полно (по количеству и объему понятий, объектов, процессов), это свидетельствует о близости АИТ к реальным задачам банка. Широкий словарь профессиональных терминов, отражающих данную область деятельности и выведенный для общения с пользователем (пользовательский интерфейс) помогает специалистам банка и управляющим принимать стратегические и тактические решения.

Закладываемая в основу АИТ информационная модель должна отражать разнообразие понятий, их назначение, взаимосвязи, давать описание характерных сущностей, применяемых в банковской предметной области. К ним относятся такие понятия, как документ, операция, клиент, финансовый инструмент, счет и план счетов, банковский продукт (услуга), пользователь. Среди множества понятий первичным является документ. Документ порождает последовательность действий, которые должны быть выполнены по его исполнению, т.е. операции. Для этих целей разрабатывается стандарт на описание базовых понятий, который включает список реквизитов и операций (алгоритмов) по каждому понятию, а также форму описания бизнес-процессов как функциональных моделей банка.

Для расширения предметной области баз данных начато использование механизма гибких классификаторов. Они позволяют наделять объекты новыми признаками (атрибутами) и дополнять базы данных нестандартными свойствами объектов. Например, дополнительно могут быть введены адрес налоговой инспекции, данные о загранпаспорте, группах банков, клиентов, операций. Кроме того, гибкие классификаторы позволяют организовать нужные группировки объектов, удобно использовать их при формировании отчетов, поиске и переносе информации. Техническое оснащение решения банковских задач

Технология прямых расчетов позволяет обеспечить прохождение платежей между банками-участниками этих расчетов в течение одного операционного дня. В наиболее полном виде эта технология реализована в системе электронных платежей. Все платежи, поступающие в банк в электронном виде, передаются несколько раз в день, что позволяет более эффективно использовать финансовые ресурсы банка. В России такая технология реализована на региональном уровне и, более того, не во всех регионах, поэтому российские банки могут вести прямые расчеты с банками только своего региона. Межрегиональные расчеты осуществляются проводками по корсчету аналогично работе банков второй группы. Вторая группа - это банки, не использующие технологию прямых расчетов и работающие только через корсчет. Выбор банком способа работы по корсчету определяется в основном возможностями, предоставляемыми банкам региональными вычислительными центрами. При этом банк учитывает все преимущества и недостатки того или иного способа.

Главное управление Банка России по Тульской области работает по современным технологиям и постоянно их совершенствует в соответствии с ростом технического прогресса в этой области и в полном взаимодействии с Центральным Банком Российской Федерации. Разработанные высоко-квалифицированными специалистами Управления информатизации технологии применяются не только в Тульской области, но и во многих регионах Российской Федерации. Сотрудники Главного управления Банка России по Тульской области понимают, что на сегодняшнее время информационное обеспечение банковских услуг - одно из главных течений времени. Быстрота обработки информации - победа в конкурентной борьбе.

Центральный Банк в структуре банковской системы. Основные

направления деятельности.

Ключевым элементом финансовой системы любого развитого государства сегодня является центральный банк, выступающий официальным проводником денежно-кредитной политики. В свою очередь, денежно-кредитная политика, наряду с бюджетной, составляет основу всего государственного регулирования экономики. Поэтому эффективная деятельность центрального банка является одним из условий эффективного функционирования рыночной экономики.

В 1992 г. в связи с распадом СССР функции Госбанка СССР на территории Российской Федерации принял на себя Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации деятельности Банка России определяются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», в котором указанны три основные цели (ст. 3) поставленные перед Банком России:

- а) защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;

- б) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;

- в) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.

В течение 1991-1992 гг. под руководством Банка России в стране на основе коммерциализации филиалов специализированных банков была создана широкая сеть коммерческих банков. После упразднения Госбанка СССР была изменена система счетов, создана сеть расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центрального банка и началась их компьютеризация. ЦБ РФ начал осуществлять куплю-продажу иностранной валюты на организованном им валютном рынке, устанавливать и публиковать официальные котировки иностранных валют по отношению к рублю. С декабря 1992 г. начался процесс передачи Банком России функций кассового исполнения государственного бюджета вновь созданному Федеральному Казначейству. Свои функции, определенные Конституцией Российской Федерации (ст. 75) и Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ст. 22), банк осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления. Усилены контрольно-инспекционные и аналитические службы, созданы территориальные подразделения валютного регулирования и контроля.

На сегодняшний день Банк России представляет собой сложную организационную структуру, в состав которой входят 22 департамента, 5 учреждений, 80 главных управлений и национальных банков, более 1000 РКЦ. Общее количество пользователей корпоративной системы Банка России составляет более 70000 человек. Кроме того, Банк России имеет террито-риально-распределённую структуру, охватывающую 11 часовых поясов.

Основными направлениями деятельности БД в настоящее время являются:

- - совершенствование правового обеспечения банковской деятельности;

- - формирование благоприятных условий для участия банков в финансовом посредничестве;

- - повышение эффективности банковского регулирования и банковского надзора;

- - развитие конкурентной среды и обеспечение прозрачности в деятельности кредитных организаций;

- - создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг

- (это направление - является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг)

- - укрепление рыночной дисциплины в банковской сфере и обеспечение равных условий конкуренции для всех кредитных организаций, включая банки, контролируемые государством;

- - повышение требований к качеству корпоративного управления в кредитных организациях;

- - развитие инфраструктуры банковского бизнеса

- - проведение единой государственной денежно-кредитной политики;

- - обеспечение эффективного функционирования системы расчетов;

- - осуществление надзора за деятельностью кредитных учреждений;

- - организация валютного регулирования и контроля и др.

Имея такую сложную структуру и, выполняя сложные задачи, поставленные перед БР, в поисках новых, более эффективных способов работы, руководители БР всё чаще стремятся к внедрению инновационных технологий, уделяют большое внимание вопросам совершенствования своей информационно-технологической инфраструктуры, всё это направлено на достижение эффективного взаимодействия между центром и регионами.

Финансово-кредитная система - совокупность финансовых, инвестиционных и кредитных институтов государства.

Построение финансово-кредитной системы Украины представлена на рис 9.3.

Рассмотрим характеристику составляющих финансово-кредитной системы В контексте определений, сложившихся А.Г. Завгородним, Л. Вознюком, Т.С. Смовженко .

* Банковская система - совокупность различных банков и других кредитных учреждений, которые функционируют в рамках единого финансового механизма.

В двухуровневой системе банков на первом уровне находится центральный банк (в США - Федеральная резервная система), а на втором - сеть коммерческих банков и других расчетно-кредитных учреждений.

Банковские системы разных стран отличаются, но можно выделить два типа их построения:

Рис.9.3.

> Одноуровневую;

> Двухуровневую.

* Одноуровневая система предусматривает горизонтальные связи между банками, осуществление унифицированных операций, здесь все банки находятся на одной иерархической линии (характерная для тоталитарных стран, существовала до 1987 года в бывшем СССР).

* Двухуровневая система характерна для стран рыночной экономики, состоит из двух уровней: верхний уровень - центральный банк; нижний уровень - другие банки.

Структуру банковской системы Украины определяет Закон "О банках и банковской деятельности". Банковская система состоит из Национального банка Украины и других банков, которые созданы и действуют на территории Украины. Банки в Украине создаются в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью или кооперативного банка. Государственный банк - это банк, сто процентов уставного капитала которого принадлежат государству.

Банк центральный - эмиссионный, кредитный, расчетный и кассовый центр государства. Обладает монопольным правом выпуска в обращение банковских и сокровищницу билетов, а также финансово-контрольными функциями. Главными задачами центрального банка является обеспечение устойчивости национальной денежной единицы, регулирования и координация деятельности денежно-кредитной системы. В Украине центральным Национальный банк Украины.

Неэмиссионные (коммерческие банки)

Банки имеют право создавать объединения и банковские холдинговые группы, банковские корпорации. Банки в Украине могут функционировать как универсальные или специализированные. По специализации банки могут быть сберегательными, инвестиционными, ипотечными, расчетными (клиринговыми). Банк самостоятельно определяет направления своей деятельности и специализацию по видам операций. Национальный банк Украины регулирует деятельность специализированных банков через экономические нормативы и нормативно-правовое обеспечение совершенных ими операций. Законом "О банках и банковской деятельности" определено, что банк приобретает статус специализированного банка в случае, если более 50% его активов являются активами одного типа.

Банк коммерческий - универсальная финансово-кредитное учреждение, создаваемое для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности и платности, а также осуществляет расчетные операции по поручению клиентов, их кассовое обслуживание, операции с валютой, ценными металлами, ценными бумагами и другие операции, разрешенные законом.

Коммерческие банки классифицируются по следующим признакам:

- По принадлежности уставного капитала и способами его формирования - акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, банки с участием иностранного капитала, иностранные банки;

- По видам совершаемых операций - универсальные и специализированные;

- По территории и сферами деятельности - общегосударственные, региональные, отраслевые.

Коммерческий банк осуществляет свою деятельность согласно уставу, который определяет перечень выполняемых банком операций, размеры его фондов, органы управления, порядок использования прибыли. В Украине на все виды осуществляемых операций, коммерческий банк должен иметь лицензию Национального банка. Он должен соблюдать установленные Национальным банком нормативов и инструкций.

Банк универсальный - финансово-кредитное учреждение, осуществляющим все основные виды банковских операций (депозитные, кредитные, фондовые, инвестиционные, доверительные, расчетные) и предоставляет банковские услуги.

Банк инвестиционный - специализированная кредитное учреждение, привлекает долгосрочный ссудный капитал и предоставляет его в распоряжение заемщикам (предпринимателям и государству) посредством выпуска облигаций и других видов долговых обязательств. Основными функциями инвестиционных банков является установление характера и размера финансовых потребностей заемщиков, согласование условий ссуды, выбор вида ценных бумаг, определения сроков их эмиссии и размещения среди инвесторов. Инвестиционные банки не просто посредником между инвестором и заемщиком, но и гарантом эмиссии и организатором рынка.

Банк инновацийний- разновидность коммерческого банка, специализирующегося на финансировании и кредитовании инновационных проектов, то есть различных научно-технических разработок, начиная от проектирования или создания опытного образца до массового внедрения. Кредитование обеспечивается приобретением ответственных акций, а также путем размещения облигационных займов.

Банк сберегательный - финансовое учреждение, специализирующееся на обслуживании населения, привлекая денежные сбережения граждан и предоставляя кредитные, расчетные и другие банковские услуги.

Банк ипотечный - банк, специализирующийся на предоставлении долгосрочных кредитов под залог недвижимости (зданий, земли и т.д.) и выпуска закладных листов, обеспеченных недвижимостью.

Небанковское финансово-кредитной (парабанкивська система) - совокупность небанковских финансово-кредитных учреждений (пара-банков), которая охватывает специализированные кредитно-финансовые институты и почтово-сберегательные учреждения. Деятельность специализированных кредитно-финансовых институтов заключается в обслуживании определенных типов клиентов (нередко на льготных условиях) или распространяется на те сферы кредитования, которые являются рисковыми для частных банков (сельское хозяйство, строительство, мелкое предпринимательство). Почтово-сберегательные учреждения- это особая разновидность специализированных кредитно-финансовых институтов, аккумулирующих мелкие сбережения широких слоев населения через почтовые отделения и используют эти средства для кредитования других кредитно-финансовых учреждений и государства.

Небанковские финансово-кредитные учреждения (парабанкы) отличаются от банков тем, что проводят деятельность на финансовом рынке, не эмитируя собственных долговых обязательств, а лишь собственные акции. Все риски, связанные с изменением стоимости активов и пассивов, разделяются при этом только среди акционеров.

Систему парабанку составляют: инвестиционные компании и фонды, лизинговые компании, факторинговые компании, брокерские и дилерские фирмы, страховые компании, пенсионные фонды, финансовые компании ", ломбарды, кредитные общества (союза), трастовые компании и др.

Компания лизинговая - компания, специализирующаяся на лизинговых операциях. Часто является дочерней компанией банка.

Брокерская фирма - официальный посредник при заключении сделок между заинтересованными сторонами на бирже. Брокерская фирма выступает посредником в торговле товарами и услугами, осуществлении операций на фондовой, товарной и валютной биржах. За посреднические операции получает комиссионное награду - определенный процент от суммы проведенной биржевой операции.

Дилерская фирма - осуществляет перепродажу товаров, а также ценных бумаг и валют. Агент дилерской сети фирмы-производителя или посредника, которая закупает продукцию вместе, а продает в розницу или меньшими партиями на региональных рынках как дистрибьюторов.

Страховая компания - юридически оформленная единица предпринимательской деятельности в форме акционерного, полного, коммандитного общества или общества с полной ответственностью, которая имеет лицензию на право брать

Рис.9.4. Организационно-экономические условия размещения инвестиционных сбережений через финансовых посредников.

на себя обязанности страховщика (за определенную плату берет на себя обязательства возместить страхователю или лицам, он отметил, ущерб, нанесенный страховым событием).

Компания финансовая - дочерняя компания или компания в составе объединения (холдинговая компания), созданная с целью привлечения финансовых ресурсов извне для обеспечения ими финансовых потребностей своих предприятий. Это позволяет финансировать закупку продукции, изготовленной материнской компанией, реализовывать ее инвестиционные проекты.

Фонд пенсионный - специализированное финансовое учреждение, занимающееся мобилизацией и использованием средств пенсионного назначения.

Ломбард - кредитное учреждение, занимает деньги под залог движимого имущества. Оценку стоимости имущества осуществляется по соглашению сторон. В зависимости от имущества заем составляет 50-80% его стоимости. Владельцу имущества выдают именной ломбардный билет (расписку).

Кредитный союз - общественная организация, созданная на добровольных началах в целях финансового и социальной защиты ее членов, собираются преимущественно по роду деятельности. Кредитный союз создают как юридическое лицо по инициативе группы людей, объединенных по определенным (территориальными, профессиональными и т.д.) признакам. Она объединяет только физических лиц, а ее деятельность связана в основном с мелкими заемщиками. Философия деятельности кредитного союза предусматривает минимизацию кредитного риска.

Таким образом, разные условия и низкий уровень государственных гарантий по сохранению инвестиционных сбережений населения обобщенно. В Украине развиваются разнообразные типы финансового посредничества - от депозитных институтов (банковских учреждений) и институтов совместного инвестирования (инвестиционных посредников) в негосударственные пенсионные фонды и компании по страхованию жизни (т. Н. Договорных сберегательных институтов).

Распределение и перераспределение созданного в обществе продукта, в конечном счете, находит свое выражение в создании централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. При этом важным элементом механизма перераспределения денежных средств субъектов экономических отношений в условиях рыночной экономики является финансовый рынок.

Существование финансового рынка обусловлено наличием временно свободных денежных средств, которые аккумулируются в кредитной системе (рынок кредитных ресурсов), а также наличием ценных бумаг, которые выпускаются хозяйствующими субъектами и государством с целью привлечения свободных денежных средств (фондовый рынок). В результате объективно существующее несовпадение суммы собственных денежных средств с потребностью в них способствует временному перераспределению свободных денег от их владельцев к заемщикам на определенных условиях.

Одним из главных субъектов финансового рынка является государство. Взаимоотношения государства и финансового рынка многоплановы. Государство может выступать кредитором и заемщиком, устанавливать общие правила функционирования рынка и осуществлять повседневный контроль за ним, проводить через рынок официальную денежно-кредитную политику. Чаще всего на финансовом рынке государство выступает в качестве заемщика, что связано с таким широко распространенным явлением, как дефицит государственного бюджета. Для покрытия дефицита государство выпускает ценные бумаги. Эмитентом этих ценных бумаг является правительство, а агентом - Центральный банк.

Централизованные и децентрализованные фонды, а также кредитные ресурсы в совокупности составляют финансово-кредитную систему (ФКС) любого национального хозяйства.

В целом ФКС включает две подсистемы: финансовую и кредитную. Каждая их этих подсистем делится на сферы, а те в свою очередь - на звенья, подразделения и т.п. Хотя каждый элемент ФКС имеет свои организацию, механизм и порядок функционирования, все они тесно взаимосвязаны и оказывают большое влияние на развитие национальной экономики.

Финансовая подсистема ФКС, в свою очередь, делится на:

1) централизованные финансы:

Государственный бюджет;

Внебюджетные фонды;

Государственный кредит;

Финансы государственных предприятий;

Государственное страхование;

2) децентрализованные финансы:

Финансы коммерческих предприятий и организаций;

Финансы некоммерческих организаций;

Финансы кредитных организаций;

Финансы страховых организаций;

3) финансы домашних хозяйств.

Централизованные финансы представляют собой финансы государства и используются для регулирования национальной экономики в целом. С их помощью денежные средства хозяйствующих субъектов и граждан аккумулируются в бюджетных и внебюджетных фондах государства в целях удовлетворения общественных потребностей.